地下の大きな冷蔵棚にはずらりと全国の日本酒が並び

また焼酎などの品揃えも充実しています。

気さくな女将さんとの会話も楽しいお店です。

酒の味を熱心に研究し、商才にも長けた2代目が商売を拡大

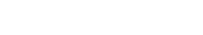

二条通川端を東へ入った南にある「前川田」は、創業からまもなく150年を迎える酒販店。明治3年(1870)に、夷川通にあった米屋の女将前川満寿さんが店の隣で好きな酒を売るようになり、跡を継いだ女将の次男田三郎さんが商売を発展させた。

屋号は本家の米屋「前川商店」の名に、田三郎さんの一字を加えている。店舗は大正時代に現在地に移転した。

「2代目(の田三郎さん)は、仕入れたお酒を自分でブレンドして、お客さんへお届けにあがっていました」。そう語るのは、4代目に嫁いできた前川晴美さんだ。

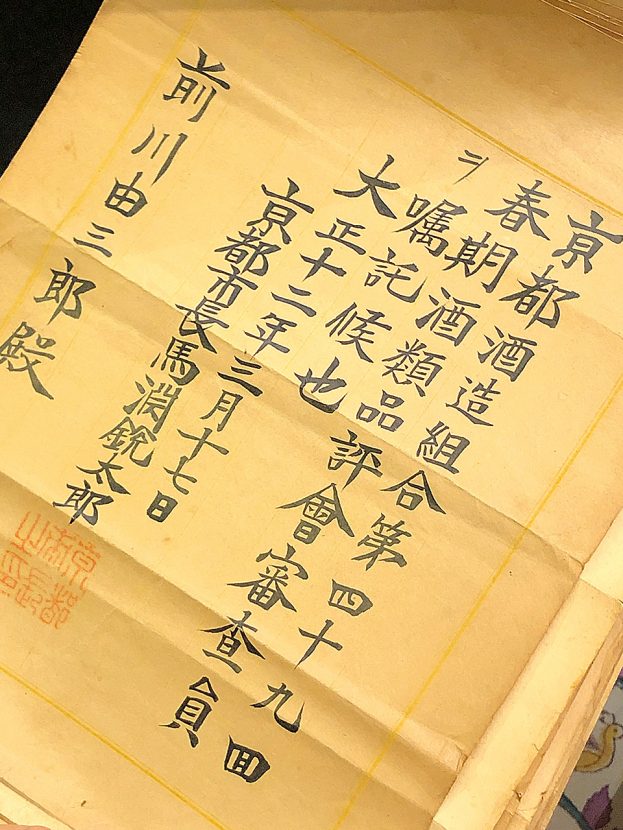

当時の得意先は近隣の料飲店。利き酒をしながら客の好みに合わせて配合したのか、ノートには記録も残されている。

田三郎さんは、自分で配合した酒には銘をつけ商標登録もするなど才気に富み、瓶には手刷りの木版ラベルを貼る細やかなところも持ち合わせていた。

利き酒の腕も確かだった。品評会では賞をとり、後に審査員も務めている。

暖簾分けしたかつての従業員とは親戚のようにつきあう

2代目が切り盛りしていた戦前は、番頭さんと呼んでいた従業員もいたといい、田三郎さんの元で酒のいろはと商売を学んだ中からは、いわゆる暖簾分けの形で独立した人も少なくなかったそうだ。

師弟関係にも似た結びつきの強さを、晴美さんは嫁いでからさほど年月が経っていなかった頃に感じた。

「暖簾分けした方がある時お店におみえになって、私に向かって、(私たち暖簾分けした者とは)親戚なみのおつきあいをしてもらわないと困りますよと、そうおっしゃったんです。息子が産まれた時に一番にお祝いに来て下さったのもその方々。昔はそういうおつきあいだったんですね」。

戦後、店を任された3代目は人柄の良さで知られた。「当時は配給所の役割も担っていたんですが、その時に、義父の芳三によくしてもらったと、あとあとになって私にお礼を言ってくる方もありました。私たちの世代は、嫁いできた家のことを、嫁があれこれ聞くことなど、なかなか出来なかったですが、家に残っているラベルの版木やハイカラな徳利なんかを見ていると、もっといろんなことを聞いておけばよかったと思いますね」。

2020年は田酒と手取川の限定セットを販売予定

そんな晴美さんは、早くから酒の仕入れを手伝っている。電車の発着を分厚い時刻表で調べていた時代に、女ひとりで段取りして各地へ飛んだ。

社交的でひとり旅もへっちゃら、今では海外へも気軽に旅立つ晴美さんにとって、蔵元へ足を運び、交渉をして仕入れる仕事は、むしろ性分にあっていたのかもしれない。

青森の名酒「田酒(でんしゅ)」を仕入れるようになったのも、そんな明るい性格が影響している。

「じつは、田酒の読み方がわからなくて、蔵元へ電話をしたんです。そしたら青森の方言がまったくわからなくて…(笑)、本当に困りました。でも、それが縁で仕入れるようになって、美味しいとわかってからは、お得意様に積極的にすすめるようにしました。そうこうしているうちに、メディアでも取り上げられ世間から注目を集めるようになりました」。

蔵元のひたむきな仕事を知っている晴美さんは、田酒の評判がうなぎ上りにあがっていったことを喜び、世間の人は馬鹿ではない、そう心に刻んでいる。

10年程前までは、「田酒」の蔵元西田酒造店の前会長と同じく名酒で知られる「手取川」の蔵元吉田酒造店の会長が、年に一度、晴美さんらに会うために御神酒徳利で京都に訪れていたそうだ。

睦まじい関係の証とでもいおうか、創業150年となる2020年には「田酒」と「手取川」をセットにした特別セットの限定販売も予定している。

まもなく150年という大きな節目を迎える「前川田」。

今後は、どのような展望を持っているのかをうかがうと「うちは企業と名乗るような大きな組織ではなく、家業でつないできて、長年のお客様を大切にしながら“なむなむ”とやってきたので、これからもそうやって続けていくと思います」と晴美さん。

“なむなむ”とは、まずまずという意味の京言葉。

その言葉に、戦前、戦中、戦後をくぐり抜け、今なお続く商いのヒントがあるのかもしれない。

(構成・文/古都真由美 写真/からふね屋 古都真由美)

こちらにもお立ち寄りください。

GALLERY&SHOP唐船屋